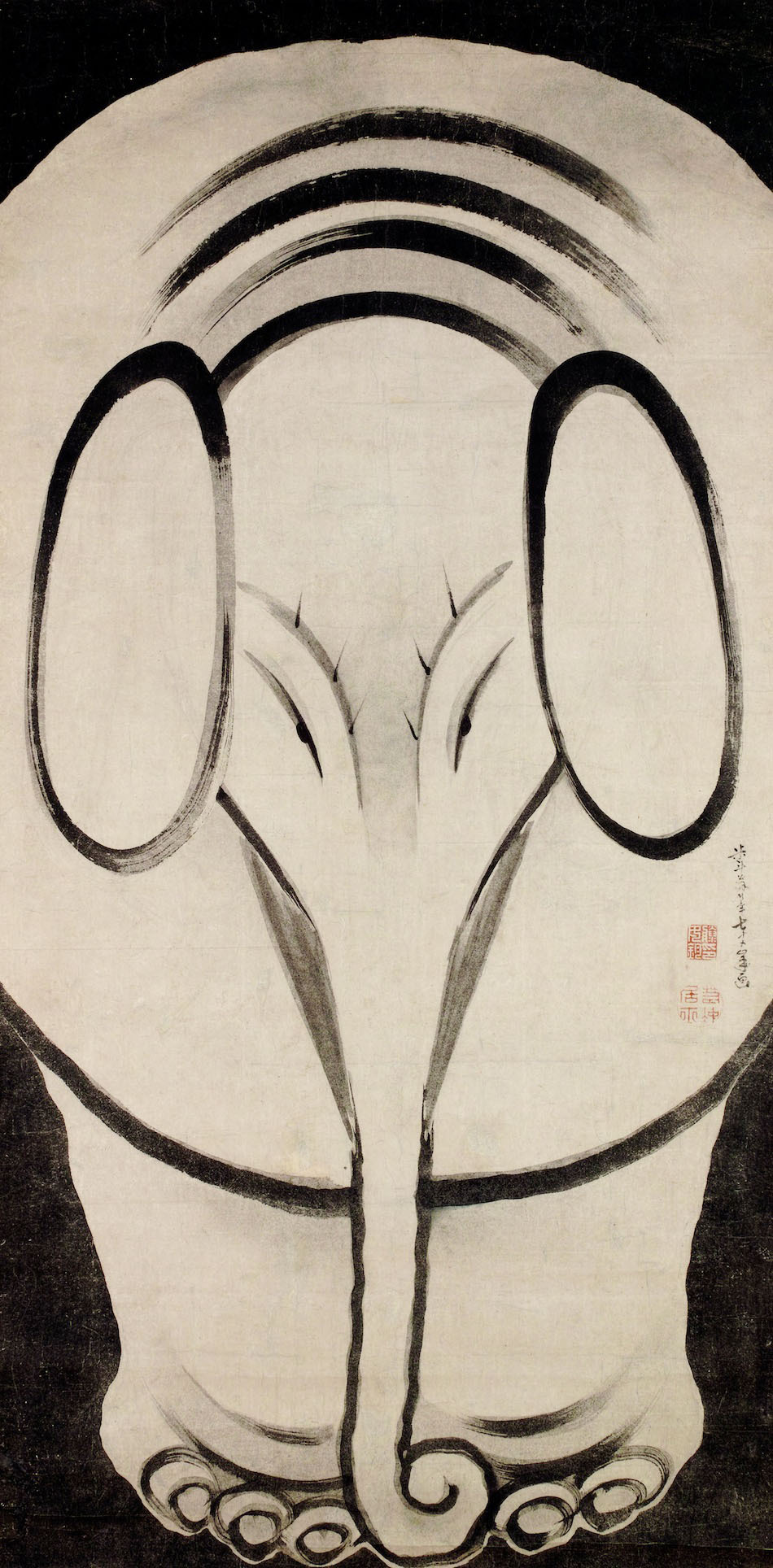

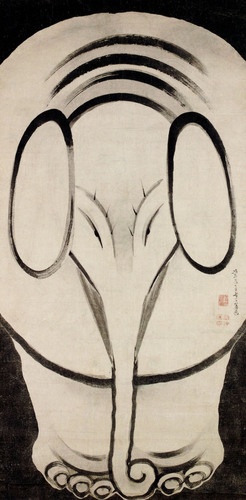

寛政2年(1790)/紙本墨画 軸装

155.5×77.3cm

SUMMARY作品解説

象を画面いっぱいに真正面から描く。細長い画面を逆手にとった意表を突く大胆な構図である。象の背景となる部分を全て墨で塗りつぶし、象を着色せず引き立てる手法も効果的で、これは拓版画の効果を肉筆画に応用したものと推測される。単純な作風に見えるが、淡墨と濃墨を細心の配慮を払って用いていることが理解できる。背中を三本の曲線だけで表わすなど抽象化されていて興味深い。その落款と印章から若冲70歳代半ばの作と知れる。享保13年(1728)、第8代将軍徳川吉宗の要請で実際の象が日本に持ち込まれ、その翌年、長崎から江戸まで歩いて移動したという。14歳を迎えた若冲は、おそらく京都の地でその象を実見したとみられる。本作は、実際に見たであろう象の記憶そのままに、畳一畳近くある大型の画牋紙からはみ出るほどの迫力で描かれている。若冲が手がけた「正面書きの象」は、代表作として名高い「樹下鳥獣図屏風」「鳥獣花木図屏風」を合わせて、現在確認できるのは5点のみ。本作はそのうちの稀少な1点である。

ARTIST作家解説

伊藤若冲

Ito Jakuchu1716-1800

京の高倉錦小路の青物問屋の長男に生まれる。名は汝鈞。字は景和。斗米庵、米斗翁とも号した。絵画と禅に傾倒し「若冲」の居士(在家の仏道修行者)号を得たのち、40歳で家業を弟に譲り画業に専念した。最初、狩野派を学び、のちに京都の古寺に伝わる宋、元、明の中国画を模写し、当時流行した沈南蘋の細密な花鳥画や黄檗宗関係の水墨画などの影響を受け、写実と想像を巧みに融合させた画風を完成させた。85歳で没。

同じ作家の作品一覧

INFORMATION作品情報

2025年6月21日 (土)~8月31日 (日)

日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ! 大阪中之島美術館(大阪、大阪市)

2021年10月8日 (金)~11月14日 (日)

THIS IS JAPAN 東京富士美術館所蔵 永遠の日本美術 大分市美術館(大分、大分市)

2020年6月1日 (月)~7月5日 (日)

日本美術の巨匠たち 島根県立美術館(島根、松江市)

2019年8月25日 (日)~9月29日 (日)

百花繚乱 ニッポン×ビジュツ展 北斎、広重、若冲、応挙 大集合!風神雷神から日本刀まで 京都文化博物館(京都、京都市)

2019年3月26日 (火)~5月6日 (月)

伊藤若冲展 福島県立美術館(福島、福島市)

2018年3月24日 (土)~5月27日 (日)

大江戸展 長崎県美術館(長崎、長崎市)

2017年7月28日 (金)~8月26日 (土)

江戸絵画の真髄展 〜俵屋宗達から伊藤若冲、渡辺崋山まで江戸絵画260年をたどる〜 金沢21世紀美術館(石川、金沢市)

2016年10月4日 (火)~12月4日 (日)

若冲の京都 KYOTOの若冲 京都市美術館(京都、京都市)