1880年頃/油彩、板

18.4×9.8cm

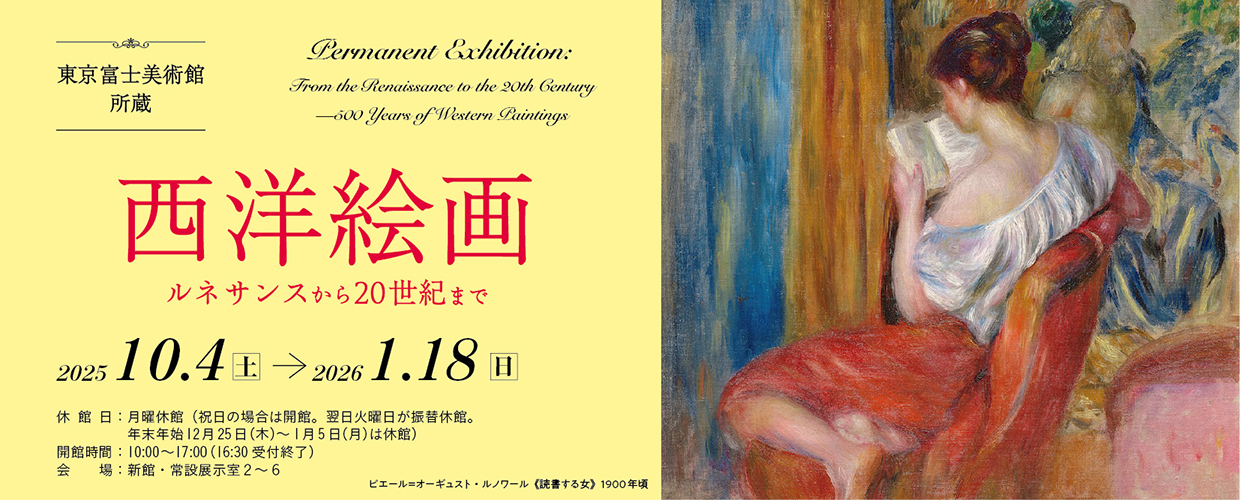

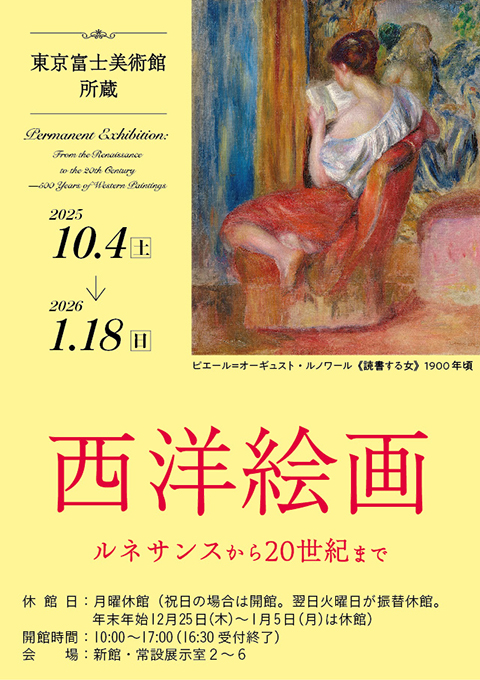

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

会期:2025年10月04日 (土)~2026年01月18日 (日)

東京富士美術館:新館・常設展示室5

SUMMARY作品解説

1881年3月、レーピンはサンクトペテルブルクで開催された第9回移動美術展覧会に、《夕べの宴》(国立トレチャコフ美術館所蔵)を出品した。《夕べの宴》はウクライナの風習を題材にした作品で、若者たちが秋や冬の夜に小屋に集って楽しむ様子を描いている。レーピンはこのテーマを、パリ留学から帰国したばかりの1877年に故郷チュグーエフで構想し、取り組み始めている。1880年夏には資料収集のためにウクライナを旅行し、《夕べの宴》のための習作を多数描いた。 1880年10月、レーピンのアトリエを文豪レフ・トルストイ(1828-1910)が訪れた。その後トルストイが亡くなるまで続く交流の最初の出会いとなったこの訪問では、アトリエのイーゼルに架けてあった未完成の《夕べの宴》やその他の作品について談義が交わされた。その際の様子をレーピンは友人のスターソフに宛てて書いている。「何よりも彼(トルストイ)が気に入ったのは、小ロシアの《夕べの集い》です−−−覚えていらっしゃるでしょう、あなたが見ようとさえしなかったものです。それを彼は『絵画』と呼んだのです。」 《ウクライナの女》は、トルストイが高く評価した《夕べの宴》に登場する、画面の中央でダンスを踊る若い女性の習作と推測される。ここにはウクライナの民族衣装に身を包んだ若い女の上半身が描かれている。画面右上からの光が、右手を腰に当ててポーズをとる女の陰影を際立たせ、モデルを立体的に浮かび上がらせている。緑の首飾りや肩口の赤い刺繍が白い衣装を引き立て、暗い背景に溶け込むように描かれた赤い花と緑の葉が、写真のソフトフォーカスのように女の存在感をより際立たせている。全体的に荒い筆致で描き出された画面には、パリ留学時代に身近に触れた印象派の影響が色濃く伺える。 *今村嘉吉氏旧蔵品

ARTIST作家解説

イリヤ・レーピン

Ilya Repin1844-1930

近代ロシア美術を代表する最も重要な画家の一人。ロシアのリアリズム絵画の中心人物で、風俗画や歴史画、肖像画を得意とした。1864年から1871年まで帝国美術アカデミーで学び、給費生としてイタリアとフランスに留学。パリでは印象派の影響を受ける。1865年から展覧会に参加し、1878年から移動美術展協会の会員となる。1870年代前半に描いた《ヴォルガの舟曳き》は初期の代表作である。1880年に文豪レフ・トルストイと知り合い、以後深い交流を持つなかで彼を題材に数多くの肖像を描いている。1893年に帝国美術アカデミー正会員となる。1900年からサンクトペテルブルク近郊のクオッカラの邸宅で過ごし、晩年まで絵筆を握った。

同じ作家の作品一覧

INFORMATION作品情報

EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。

作品詳細の音声ガイドは、すべて東京富士美術館の公式ナビゲーターである、本名陽子さんに勤めていただいております。本名さんは声優、女優、歌手として幅広く活躍されています。