やさしい日本語

ON

-1-scaled.jpg) フォトレポート

フォトレポート 東京富士美 ビッグひな祭り2026 ~雛の階段~

東京富士美 ビッグひな祭り2026 ~雛の階段~

その他のニュース

その他のニュース (お知らせ)東京富士美術館ミュージアムショップの休業について

(お知らせ)東京富士美術館ミュージアムショップの休業について

更新情報

更新情報 2026年度年間スケジュールをアップしました

2026年度年間スケジュールをアップしました

フォトレポート

フォトレポート 東京富士美 ビッグひな祭り2026

東京富士美 ビッグひな祭り2026

ラーニングプログラム

ラーニングプログラム サタデーコミュニティ「あそびじゅつかん」

サタデーコミュニティ「あそびじゅつかん」

ラーニングプログラム

ラーニングプログラム 小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立宇津木台小学校4年生

小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立宇津木台小学校4年生

ラーニングプログラム

ラーニングプログラム 小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立美山小学校5年生、6年生

小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立美山小学校5年生、6年生

フォトレポート

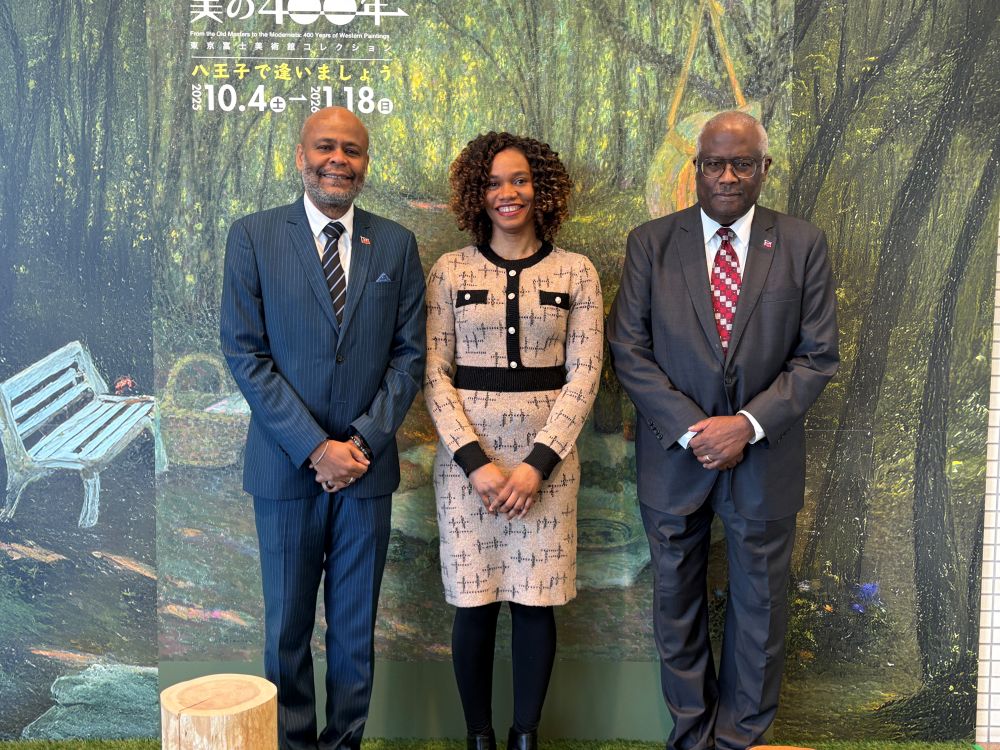

フォトレポート 駐日ハイチ共和国特命全権大使ご一行が来館

駐日ハイチ共和国特命全権大使ご一行が来館

ラーニングプログラム

ラーニングプログラム 令和7年度東京都多摩図工研究会冬期研修会の開催

令和7年度東京都多摩図工研究会冬期研修会の開催

フォトレポート

フォトレポート 駐日ガーナ共和国特命全権大使が来館

駐日ガーナ共和国特命全権大使が来館

休館情報

休館情報 年末年始休館のお知らせ

年末年始休館のお知らせ

ラーニングプログラム

ラーニングプログラム 小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立由木中央小学校4年生、八王子市立第一中学校1年生、八王子市立弐分方小学校5年生

小中学校団体鑑賞レポート/八王子市立由木中央小学校4年生、八王子市立第一中学校1年生、八王子市立弐分方小学校5年生