This is SUEKI─古代のカタチ、無限大!

This is SUEKI-Ancient Vessels,Timeless Forms-

開催期間 2026年10月3日(土)~2026年12月27日(日)

主催:東京富士美術館

OVERVIEW概要

1600年ほど前の古墳時代に生まれたやきものSUEKI=「須恵器」。朝鮮半島から伝来した新たな生産技術で始まった須恵器は、その後の日本における陶磁器生産の礎となりました。

須恵器は古墳時代を通して、人々の日常生活や祭祀の場へと次第に浸透していきました。また、古墳時代には古墳で行なわれた祭祀の場、飛鳥時代以降は寺院や藤原京・平城京をはじめとした宮都、古代の役所である官衙(かんが)など、時代の流れともに使われる場面も変化し、それに合わせて須恵器も形を変えていきました。さらに、須恵器は東アジアとの交流や日本列島の文化や美意識に合わせて発展を遂げ、多種多様な造形が生み出されました。その造形の幅広さからは、古代の社会と古代人の思考がうかがえます。

本展では、古墳時代から平安時代までの約500年間に、全国各地で作られた須恵器の名品を結集し、無限に広がる造形美を紹介します。各時代、各地域で生み出された洗練されたカタチや独特なカタチなどをご覧いただき、古代の人々の創造力に触れていただけましたら幸いです。

展示構成:

第1章「海を渡った技術と文化」

須恵器の源流となった朝鮮半島の陶質土器も交えつつ、最初期につくられた初期須恵器について、人の動きなどを交えて紹介します。

第2章「造形のうつりかわり」

関東、東海、畿内、中国・九州の地域ごとに須恵器の変遷を紹介します。合わせて飛鳥~平安時代にかけて、拡散・変質していった須恵器の展開を紹介します。

第3章「ハレのうつわ~古墳時代の祭り~」

装飾付須恵器を中心とし、不思議なその存在や形について紹介します。

PICK UPピックアップ

ピックアップ記事はございません。

UPCOMING EXHIBITIONS開催予定の展覧会

特別展

特別展 よみがえる浮世絵スピリット ─明治の開化絵から新版画まで─

常設展示

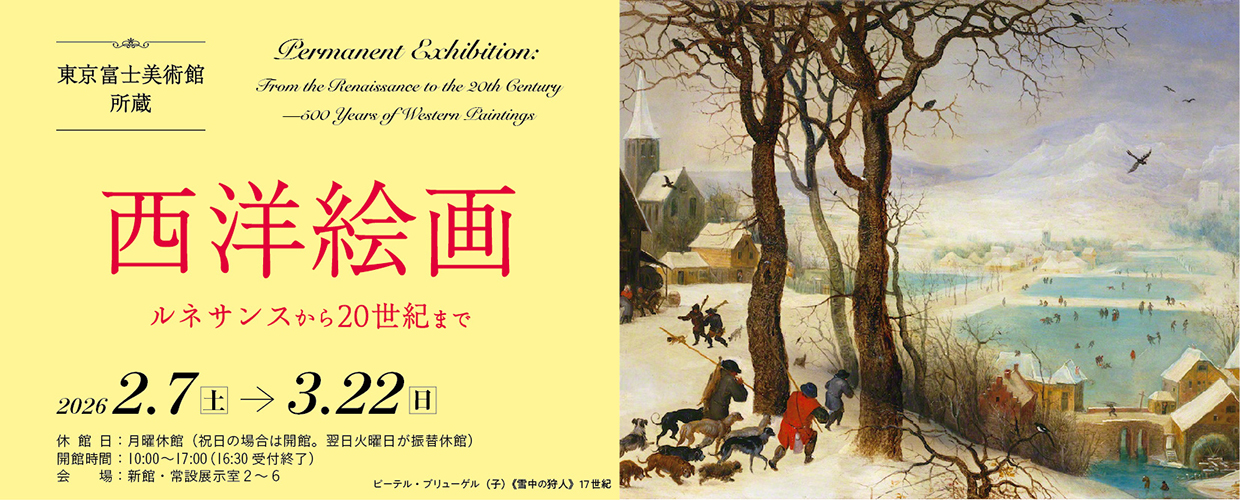

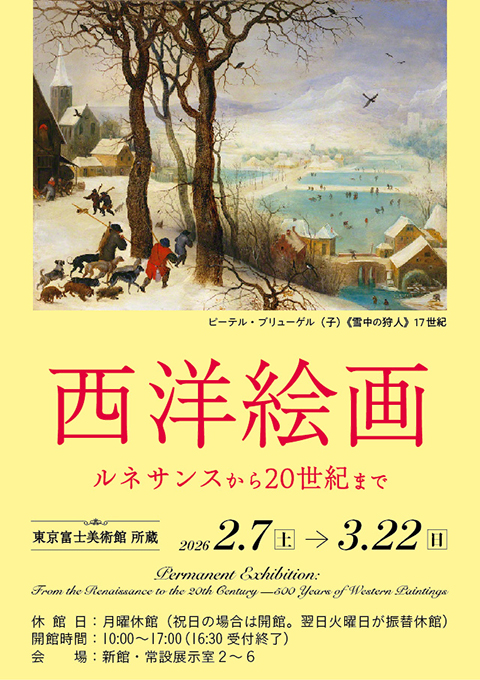

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

特別展

特別展 This is SUEKI─古代のカタチ、無限大!

常設展示

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

特別展

特別展 わたしたちのルノワール

常設展示

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで