神邊コレクション受贈記念 よみがえる浮世絵スピリット ─明治の開化絵から新版画まで─

Commemorating the Donation of the Kanbe Collection:The Reviving Spirit of Ukiyo-e─From Meiji Era Kaika-e to Shin-hanga

開催期間 2026年4月12日(日)~2026年6月21日(日)

休館日:月曜日 ※5月4日(月・祝)、5月5日(火・祝)、5月6日(水・振替休日)は開館、5月7日(木)は休館

開館時間:10:00~17:00(16:30受付終了)

会場:東京富士美術館:本館・企画展示室1〜4

主催:東京富士美術館

後援:八王子市、八王子市教育委員会、ジェイコム東京 八王子・日野局

OVERVIEW概要

江戸時代に一世を風靡した浮世絵は、明治時代に舶来の石版画や写真技術の実用化が進むと、次第にその役割を取って代わられるようになります。

激動の時代において、明治の浮世絵師は文明開化によって一変する社会を捉える開化絵や、さまざまな事件や戦争を即時的に伝える報道絵など、新たな分野を開拓しました。しかしながら、浮世絵は明治20年代頃より衰退の一途をたどり、多色摺木版は挿絵の分野で命脈を保つことになります。明治中期には、色鮮やかな木版口絵が文芸雑誌や小説の扉絵として書籍の巻頭に折り込まれ、大衆の支持を得ました。そして大正時代には、版元・渡邊庄三郎が浮世絵の復興と革新に取り組み、浮世絵の伝統技術と分業制度を活かしながら、清新な新版画の数々を世に送り出しました。

日本の多色摺木版は、機械文明化の進む近代の逆境をいかにして超克し、「浮世絵スピリット」とも呼びうる固有の伝統技術や美意識を継承、あるいは進化させてきたのでしょうか。本展は、近年当館にコレクションの一部を寄贈された神邊一善氏の旧蔵品を中心として、近代木版画の軌跡を「明治の浮世絵」「木版口絵」「新版画」の3章構成で検証する試みです。

※会期中、一部展示替えがあります。

前期:4月12日(日)~5月17日(日)

後期:5月19日(火)〜6月21日(日)

展示構成:

プロローグ──浮世絵芸術の真髄

浮世絵版画のなかでも多色摺による錦絵は高度な表現を成し遂げ、江戸時代後期に隆盛を極めました。葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳などといった稀代の絵師と、優れた技術を有する職人、それを束ねる版元の分業によって生み出される錦絵は、同時代の西洋の画家をも魅了し、後世にも多大な影響を及ぼしました。本展の導入部では、当館が所蔵する代表的な作品を通して、江戸の浮世絵芸術の真髄をご堪能いただきます。

第1章 明治の浮世絵──文明開化と江戸の残照

明治時代が幕を開けると、絵師たちは激動の世相を活写しました。文明開化を題材とする開化絵には、擬洋風建築、鉄道、橋梁、洋装の人物や人力車の行き交う街並みなどが描かれ、大きく変貌した東京の風景を伝えています。開化絵は舶来の化学顔料を由来とする鮮烈な赤や紫色が特徴的ですが、一方で小林清親のように、西洋画の手法を取り入れ、繊細な感性で煌めく光の表情を捉える者もあらわれました。

明治新政府のもと西洋化が奨励されると、洋装の女性が憧れの的となり、錦絵にも登場するようになります。その一方で、去りゆく江戸を懐古する風潮が明治20年代頃に高まり、江戸時代の女性風俗を描く美人画が次々と登場しました。本章では、文明開化と江戸への懐古という、相反するエネルギーによって生み出された明治の浮世絵を展覧します。

第2章 木版口絵──掌でひらく、多色摺木版の美

明治時代は、新たな印刷技術が導入され洋装本が主流になるなど、印刷や書物のあり方が大きく変化しました。そうしたなか、明治20年代中頃には、多色摺木版の口絵が書物の巻頭を飾るようになります。物語の登場人物や世界観を視覚的に紹介する木版口絵は広く大衆に受け入れられ、出版社は美麗な口絵を呼び物にしました。とりわけ、博文館による文芸雑誌『文芸倶楽部』は高い人気を誇り、武内桂舟、水野年方、梶田半古、鏑木清方らが手がけたモダンな女性像は、時代の気分をも伝えています。書籍に折り込まれるという独特の形態により、木版口絵は価値の低いものとみなされてきましたが、そこには高い水準で保持された伝統木版の技術が凝縮されています。本章では、神邊一善氏が収集した木版口絵の優品を紹介し、その知られざる魅力を探ります。

第3章 新版画──浮世絵リバイバル!伝統技術の昇華

新版画とは、大正から昭和前期にかけて、錦絵の復興と革新を目指す版元・渡邊庄三郎を中心に制作された一連の木版画作品のことを指します。伝統的な分業体制のもと、錦絵の伝統技術と気鋭の画家たちの近代的感覚を融合し、高い芸術性を備えた木版画の創出を目指した庄三郎の取り組みは、停滞していた当時の浮世絵界に新たな息吹をもたらしました。庄三郎のもとには、訪日外国人画家や、鏑木清方門下の伊東深水、川瀬巴水、洋画家系の橋口五葉や吉田博など多彩な画家が集い、他の版元の参入もあって、バラエティに富んだ作品が次々と生み出されました。本章では、美人画と風景画を中心として、瑞々しい感性に彩られた新版画をご覧いただきます。

PICK UPピックアップ

ピックアップ記事はございません。

UPCOMING EXHIBITIONS開催予定の展覧会

特別展

特別展 よみがえる浮世絵スピリット ─明治の開化絵から新版画まで─

常設展示

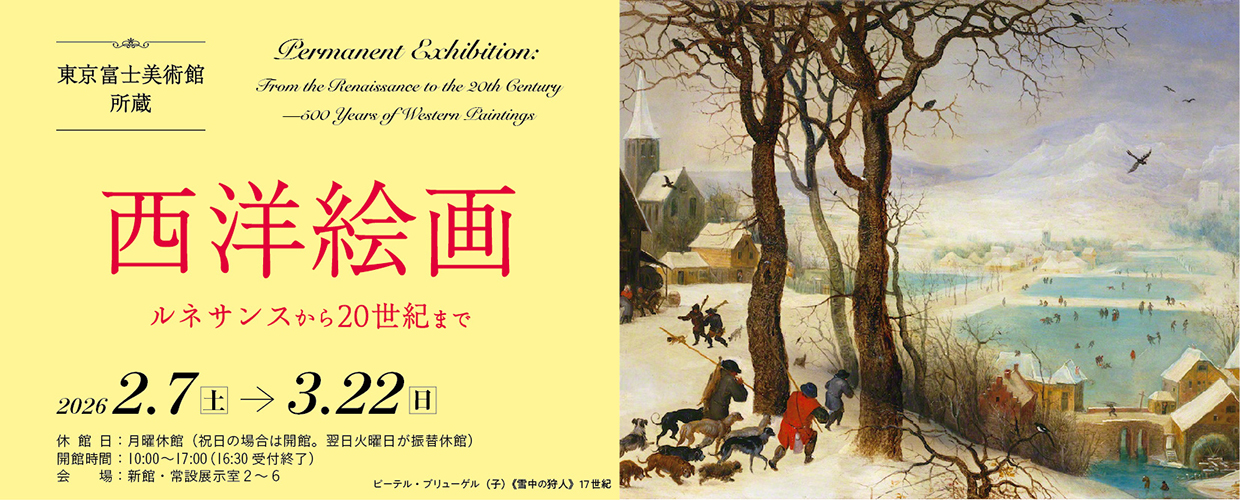

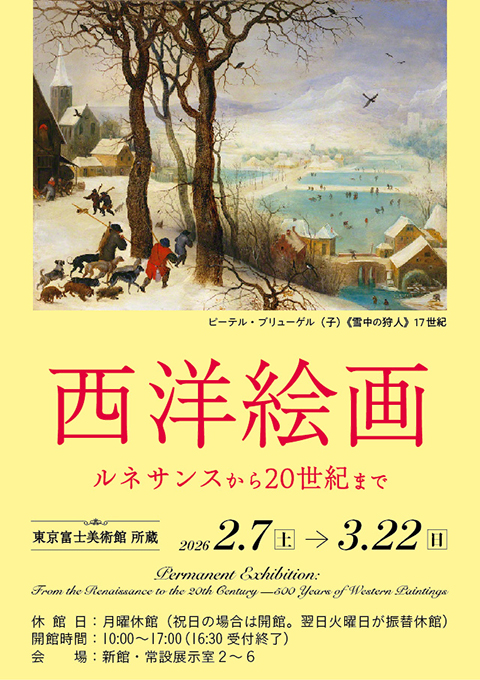

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

特別展

特別展 This is SUEKI─古代のカタチ、無限大!

常設展示

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

特別展

特別展 わたしたちのルノワール

常設展示

常設展示 西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで