19世紀前半/油彩、カンヴァス

72.5×58.0cm

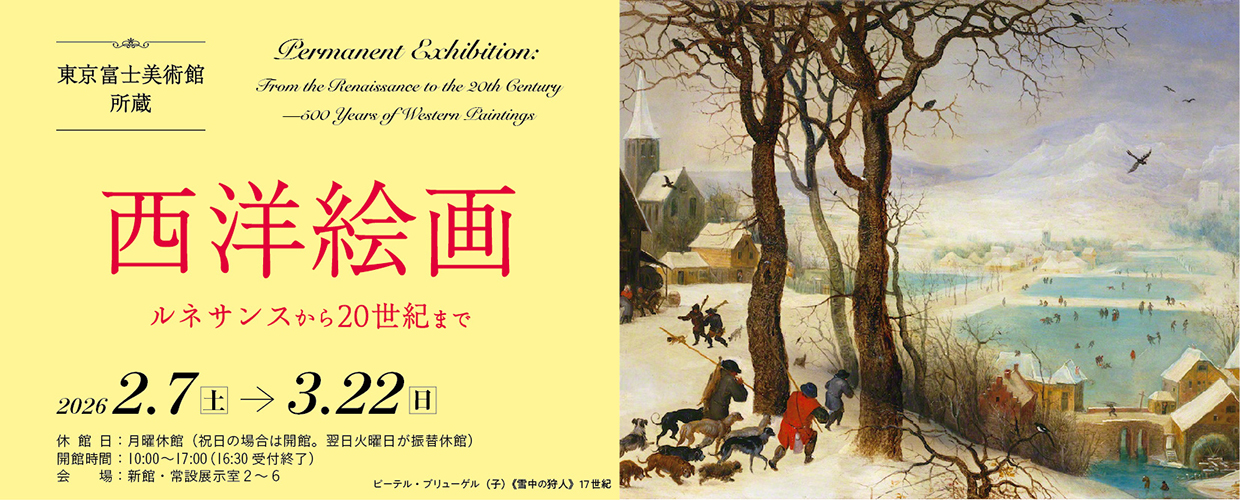

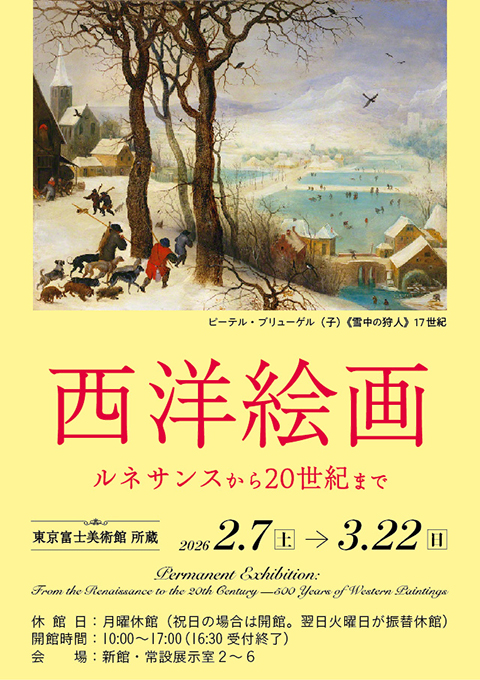

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

会期:2026年02月07日 (土)~2026年03月22日 (日)

東京富士美術館:新館・常設展示室3

SUMMARY作品解説

精悍で精力的な表情の人物はミシェル・ネイ[※フランス語読みではネ](Michel Ney、1769-1815)で、皇帝に即位したナポレオンが1804年に任命した18人の帝国元帥のひとりである。ジョアキム・ミュラとともに、有能で最もよく知られた軍人である。 ネイはロレーヌ地方のサールルイ(現在はドイツのザーラント州)の樽屋の次男に生まれた。フランス語とドイツ語を話し、フルートなどの楽器を演奏する一面もあった。はじめは公証人を目指したが性に合わなかったようで、1787年に両親の反対を押し切ってメス連隊の軽騎兵になった。フランス革命後の1792年に、クレベール将軍によってライン軍の中尉に昇進しさらに副旅団長になった。「疲れ知らず」「トマトの頭」「赤ら顔」という仲間からのあだ名が、人となりを物語る。 ナポレオン皇帝の下で、バイエルン地方のエルシンゲンで1805年にオーストリア軍と戦って勝利をおさめ、エルシンゲン公爵の称号を得た。さらにイエナ、アイラウ、フリートラントと相次いで戦闘に参加し、1812年のロシア遠征では首に銃弾を受けて負傷したが、退却するフランス軍の後衛司令官になった。その功あって、モスクワ大公の称号が与えられた。エルバ島を脱出したナポレオンに加わりワーテルローの戦いにも参加したが、敗戦後に王党派によって軍法会議で有罪とされ、1815年12月、パリのオプセルヴァトワール広場で自身のかけ声で銃殺刑に処せられた。 さて、ナポレオンはチュイルリー宮殿の「元帥の間」のために、元帥たちの大理石の胸像と肖像画を注文した。ネイ元帥の胸像は、当時の最も優れた彫刻家のひとりジャン=アントワーヌ・ウードン(Jean-Antoine Houdon, 1741 – 1828)が1804年に制作したが原作は失われ、1835年にヴェルサイユの歴史美術館に設置するために注文された石膏像が残る。礼服を身に着けレジオン・ドヌール勲章と綬をつけているが、王政復古期に授与されたサン=ルイ勲章も胸を飾っていることから、ウードンの原作を改作したことがわかる。鋭い眼差しときりりと引き締まった口もとは、ネイ元帥の勇敢で一途な内面を浮き彫りにし、ネイの肖像の最高傑作のひとつという評価を裏切らない。一方、ネイ将軍の肖像画はナポレオンの戦役をはじめ歴史画や肖像画を手がけたシャルル・メニエ(Charles Meynier、1768-1832)に任された。重厚なカーテンの前に礼服をまとった元帥をネ家の紋章(?)とともに表す公的肖像画の形式を踏襲しながら、背景に戦場を描き軍人としての活躍を暗示する。衣装の刺繍などの精緻な描写はメニエの技術の証だが、ウードンの作品に見られる元帥の内面への鋭い洞察は見られない。 さて本作である。この顔にはどんな戦いにもしり込みをしない、ナポレオンが「勇者の中の勇者」と呼んだ軍人の漲る精力が表現されている。フランソワ・ジェラール(François Gérard、1770– 1837)の《ネイ元帥》と顔立ちは共通するが、ジェラールの上品な優美さは軍人の力強い活力に席を譲っている。礼服の金の刺繍の精緻な表現も見事というほかはない。気になるのは、顔の部分と首から下の部分が継ぎ合わされたようにぎこちないことである。肖像画によくある顔と衣服が合成されたのだろうか。さらに生色ある顔の描写は、《ジェローム・ボナパルト》のような彫像のように冷ややかなキンソンの肖像画には見られない。魅力的なこの肖像画については、さらに調査が必要であろう。

ARTIST作家解説

フランソワ=ジョゼフ・キンソンに帰属

Attributed to François-Joseph Kinson (1770-1839)1770-1839

ベルギーのブリュージュ(ブルッヘ)に生まれ、肖像画家として活躍した。 ヤン・ファン・エイクが活動した古都ブリュージュのアカデミーで絵画を学び、ヘントとブリュッセルで声価をあげた。1799年のパリのサロンに出品して名声を博し、ブリュージュ出身で新古典主義の画家としてダヴィッドのライヴァルだったジョゼフ=ブノワ・シュヴェ(Joseph-Benoît Suvée, 1743-1807)の勧めでパリに居を定めた。豊かなブルジョワが顧客となった。初期の作品《妻の肖像》は、簡素な室内に滑らかな絵肌でモデルを描き、シュヴェの表現を彷彿とさせる。刺繍などの精緻な描写は、フランドルの写実主義の伝統をくむもので、キンソンの肖像画に共通して見られる特質である。 帝政期にはナポレオンの廷臣たちの肖像画を描き、ナポレオンの末弟ジェローム・ボナパルト(1784-1860)が1807年にウェストファリア王国の国王になると、翌年にその宮廷画家となって王国の首都カッセルに1810年に移った。ナポレオンがチュイルリー宮殿のディアナのギャラリーを王妃たちの肖像画を飾る場所にしようとして、当時の代表的な画家に作品を依頼したとき、キンソンはウェストファリア王国王妃となったカトリーヌ・ド・ヴュルテンベール(1783-1835)の肖像を描いた。《ヴィルヘルムスヘーエ城の庭の前のジェローム・ボナパルト夫妻》は、衣装の精密な描写とともに人物と自然の景観を組み合わせ、キンソンが典雅な描写を志向するようになったことを明らかにする。 ジェロームが失脚するとパリに戻り、1816年にはアングレーム公ルイ=アントワーヌ・ダルトワ(1775-1844)の画家になった。翌年には、東ローマ帝国の悲運の将軍を題材にした現存する唯一の歴史画《妻の死の床の前のべリサリウス》を描いた。質素な室内を舞台に、老将軍を中心にしたピラミッド型の人物構成、彫像のような人体表現、滑らかな絵肌など新古典主義美術の規範に忠実である。 1820年からはブリュッセルやヘントのサロンにも定期的に出品して、高い評価を受けた。1827年のパリのサロン出品作《アムロ・ド・シャイヨ侯爵夫人と子どもたち》は、17世紀フランドルの肖像画の伝統を思い出させる堂々とした家族の肖像で、かれの肖像画の頂点のひとつといえよう。7月革命がおこった1830年にブリュージュに帰郷して生涯を終えた。

同じ作家の作品一覧

INFORMATION作品情報

Provenance: Brunon Collection, Museum of the Empire, Aix-en-Provence.

EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。