1835-36年頃/油彩、カンヴァス

116.8×90.2cm

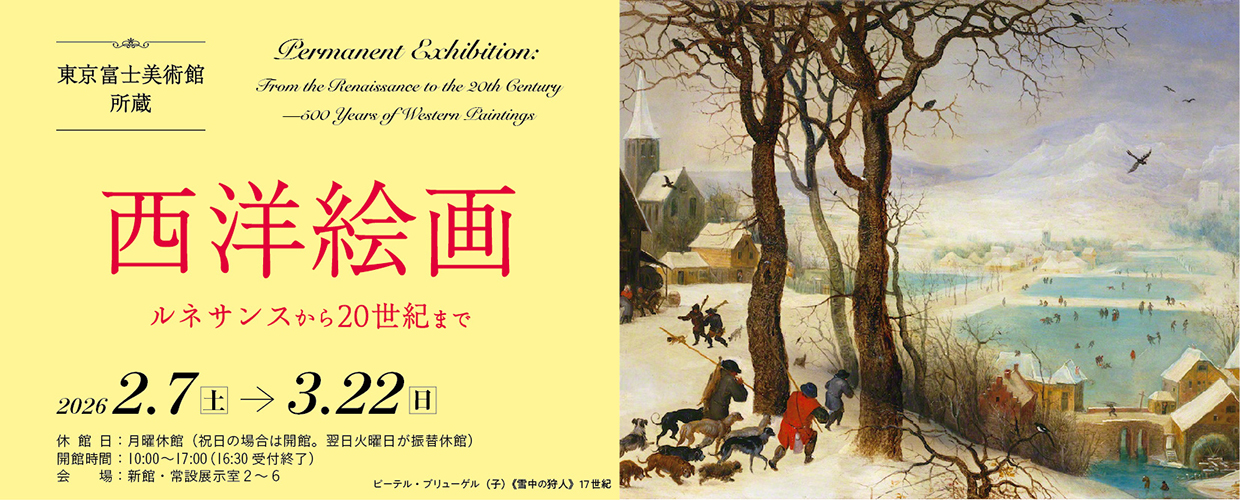

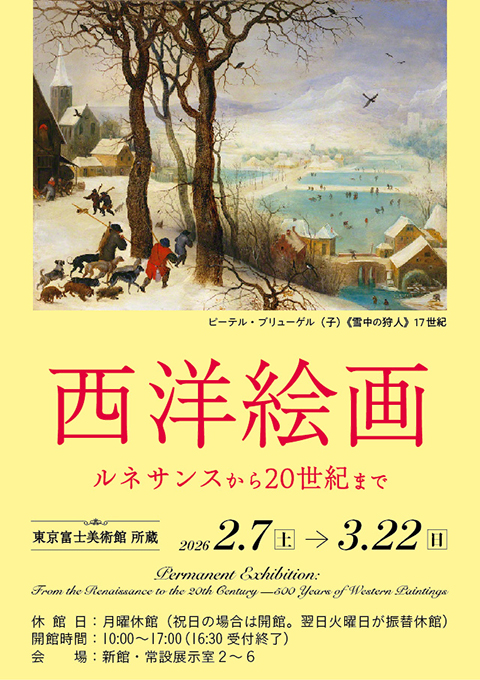

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

会期:2026年02月07日 (土)~2026年03月22日 (日)

東京富士美術館:新館・常設展示室3

SUMMARY作品解説

1804年5月8日に皇帝に即位したナポレオン・ボナパルトは、12月2日にパリのノートル=ダム大聖堂で壮麗な戴冠式を挙げた。革命後の混沌としたフランス社会で、経済の活気を取り戻し、治安を回復した立役者は、新たな栄光と没落の生涯を始めることになる。 「私の権力は私の栄光によるものであり、私の栄光は私の勝利によるものである。栄光とあらたな勝利を権力の基盤にしないならば、私の権力は衰弱するであろう」と、秘書のブリエンヌは皇帝の言葉を記している。戦争は続けなくてはならないのである。ひとつは皇帝が権力を獲得維持するために、もうひとつは財政上の理由から。 フランスは1798年の法制定によって義務兵法制を導入し、この徴兵制によって兵士の供給は進んだが、一方で、50万人ともいわれる大兵力を維持するための経費を賄うため、戦争に勝って賠償金を獲得し、軍を占領地の負担でそこに駐留させる必要があったのである。 戴冠1周年記念の1805年12月2日、アウステルリッツの会戦でオーストリアとロシアの連合軍に勝利したナポレオンの帝国支配拡大戦略に対抗して、イギリスとプロイセンは1806年に第四次対仏大同盟を結成した。プロイセンを封じ込めるために遠征計画を進めていたナポレオンは、同年10月14日にドイツ中部東寄りのイエナと、そのわずか北に位置するアウエルシュタットで、プロイセン軍と戦って大勝利を収めた。 オラース・ヴェルネはルイ・フィリップがヴェルサイユ宮殿に設けた歴史美術館のために、帝政時代の戦争と当時のアルジェリア戦役の巨大な画面の絵画の注文を受けた。叙事詩的な大作は、戦争画の機構を踏んだもので、絵画的魅力に欠ける恨みがある。《近衛兵を閲兵するナポレオン》(Napoléon 1er passe en revue la garde)は、ヴェルネがイエナの戦いをもとに、1836年完成させた縦が463センチメートル、横が543センチメートルという大作である。はるか遠方には硝煙があがる広大な戦場に、精鋭の近衛兵の一隊を馬上から閲兵するナポレオンの凛々しい姿があらわれる。背中を向けたミュラ元帥は奥に向かって走り出しそうな姿勢で、身体を捩るようにして兵士たちを見る。静的な皇帝に対して、画面に動きを呼び入れる表現は、ヴェルネと親交があったジェリコーを思い出させる。公的な記録画的な画面で、唯一生気を感じる造型である。 ジョアシャン・ミュラ(Joachim Murat、1767-1815)はきわめて優秀な騎兵指揮官であり、エジプト遠征中の1799年のアブキールの戦いで評価を高めた。ナポレオンの末妹カロリーヌ・ボナパルト(1782-1839)は美男子のミュラに一目ぼれし、1800年に18歳で結婚している。1804年に元帥、1808年にはナポリ王になった。 本作は、イエナの戦いのミュラ元帥の準備作品であろうか。軍服のデザインを除けばポーズなどほとんど完成作と変わらない。それ以上に、鋭い眼光の表情の描写や二角帽や軍服の飾りの表現などからすれば、公的戦争画より魅力的とさえいえよう。

ARTIST作家解説

エミール=ジャン=オラース・ヴェルネ

Emile-Jean-Horace Vernet1789-1863

18世紀半ばから19世紀にかけて活動した重要な画家一族の三代目で、最後の画家。 祖父は写実的な表現と嵐や難破のテーマによって、18世紀の風景画を新しい領域へ導いたクロード=ジョゼフ・ヴェルネ(Claude-Joseph Vernet、1714年-1789年)、父はアントワーヌ・シャルル・オラース・ヴェルネ、通称カルル・ヴェルネ(Antoine Charles Horace Vernet, dit Carle Vernet、1758年-1836年)である。カルルは歴史画家として訓練を受け、1782年にローマ賞大賞を受賞してローマに留学した。リトグラフの開拓者のひとりで、世相を正確に誇張することなく描写した。《ロンシャンの散歩》(1803年)は代表作である。一方、戦争画も残しており、ナポレオンの戦役では《マレンゴの戦い》(ヴェルサイユ宮殿美術館)などが知られる。さらに競馬や狩猟の画面も描いた。 オラースは初め父の下で絵を学び、その友人であった新古典主義を代表する画家フランソワ=アンドレ・ヴァンサン(François-André Vincent, Paris, 1746-Paris, 1816)に1810年まで学んだ。コレージュ・ド・カトル・ナシオンで教育を受けており、教養人でもあった。父を継いで戦争の場面を描き、馬を好んで取り上げた(《競馬の出走》、1820年頃、ニューヨーク、メトロポリタン美術館)。父カルルに1808年から学んだテオドール・ジェリコ―との親交も、オラースの制作を考えるには重要であろう。ボードレールは軍隊が嫌いで、ヴェルネの人気と自然主義を批判し、「オラース・ヴェルネ氏は絵を描く軍人だ」と述べている。 かれは1812年にパリ防衛の功績から、ナポレオンからレジオン・ドヌール勲章を受けた。この経験は《クリシーの門》(1820年、ルーヴル美術館)に結実する。ところが1822年のサロンに出品しようとしたこの傑作は、反王権的という理由で他の6点とともに展示を拒否された。かれはアトリエで40点余りを展示することに決め、多くの人が詰めかけたという。国王シャルル10世はオラースを認め、1826年にレジオン・ドヌール勲章を授け、学士院会員に選出した。《ヴァチカンの装飾を命じるユリウス2世》をルーヴルの天井画として完成させると、1827年のサロンにフランス王フィリップ2世が神聖ローマ帝国などの連合軍に勝利した《ブーヴィーヌの戦い》(ヴェルサイユ宮殿美術館)を出品して喝采を博した。翌28年からはローマのフランス・アカデミーの院長を、ドミニク・アングルに交代する34年まで務めた。 1835年以降、復古王政以来オラースの庇護者であったルイ=フィリップがヴェルサイユ宮殿に設けた歴史美術館のために、第一帝政下の《近衛兵を閲兵するナポレオン》(1836年)や《ワグラムの戦い》(1837年)を、同時代のアルジェリア戦役から《コンスタンティノープルの攻囲、1837年》(1838年)など大作の注文を受けた。かれは1833年以降、しばしばアルジェリアを訪れているが、近東への関心はその風俗とともに聖書の背景を知りたいというかれの意思を表すものといえよう。広大な戦場で繰り広げられる戦闘の迫力があり精緻な描写、野営地での兵士たちの暮らし、異国の風俗、軍人の肖像などにかれの個性が刻まれた。宗教画や風俗画も手がけている。 1855年のパリ万国博の絵画展では、アングルやドラクロワとともに大家のひとりとして特別室を与えられて作品を展示した。 1862年12月、画家が重篤だと知ったナポレオン3世は、レジオン・ドヌール勲章のグランオフィシエ賞を授けた。翌1月17日、栄光に包まれ尊敬を集めた画家は亡くなった。

同じ作家の作品一覧

INFORMATION作品情報

2024年3月23日 (土)~6月23日 (日)

視線の届く先に─東京富士美術館コレクション展 成都市美術館(中国、成都)

2023年11月28日 (火)~2月28日 (水)

心象とまなざし─東京富士美術館所蔵 西洋肖像画展 南山博物館(中国、深圳)

2023年8月5日 (土)~11月12日 (日)

時代の顔─東京富士美術館蔵西方人物絵画精品展 国家大劇院(中国、北京)

2023年4月19日 (水)~7月23日 (日)

西方人物絵画400年─東京富士美術館蔵精品展 上海宝龍美術館(中国、上海)

2022年12月27日 (火)~4月5日 (水)

心象とまなざし─東京富士美術館所蔵 西洋絵画精選展 遼寧省博物館(中国、藩陽)

EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。