1820年代/油彩、カンヴァス

32.2×40.9cm

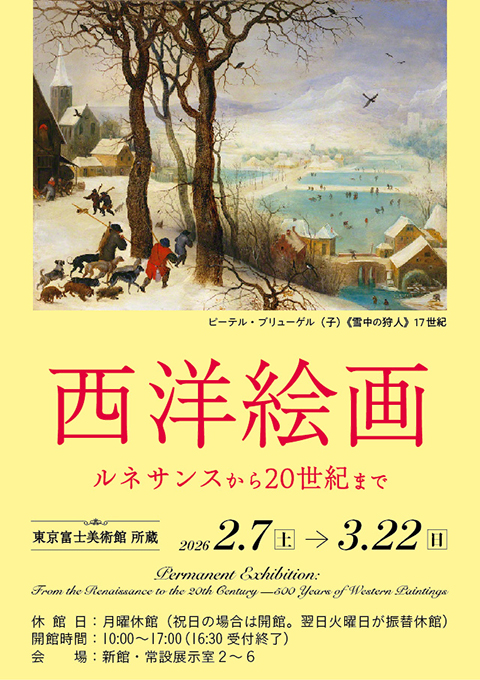

SUMMARY作品解説

はるか遠方にピラミッドが見える戦場は、ナポレオン・ボナパルトのピラミッドの戦いの舞台と考えられる。エジプト戦役の始発となったこの戦いは、ルイ=フランソワ・ルジュンヌが1806年にサロンに出品した《ピラミッドの戦い、1798年7月21日》がよく知られている。現在はヴェルサイユ宮殿美術館が所蔵するこの作品は、画面の左が大きく継ぎ足されているのが裸眼でも確認できるが、広大な戦場を表している点で本作とも共通する。まず、戦いを簡単に振り返っておきたい。 オーストリアが領有する北部イタリアで次々と勝利したイタリア戦役(1796-1797年)に続き、ボナパルトは司令官としてエジプト遠征を行った。対仏大同盟の中心であるイギリスと植民地インドとの交易の中継地であるエジプトを抑えることで、その弱体化を狙ったのである。この遠征には考古学者など160名ほどの研究者が同行し、ロゼッタ・ストーンなどを発見して、フランスのエジプト学の礎石を築くことになった。後にナポレオン美術館の館長になるヴィヴァン・ドノン(Vivant Denon、1747-1825)も同行し、遺跡などを多くのデッサンに残している。 1798年7月2日にアレクサンドリアに上陸したボナパルトは、陸路を東にカイロを目指した。砂漠の暑熱と埃と渇きに苦しみながらフランス軍は進み、カイロから6キロメートルほどのナイル河の沿岸でエジプトのマムルーク軍とたたかった。フランス軍を迎え撃ったのはムラード・ベイが指揮する主力で、イブラヒム・ベイの第二軍はナイル河東岸に展開した。戦闘の前にボナパルトは「兵士諸君、あのピラミッドの頂から40世紀の歴史が諸君を見つめている」と兵士を鼓舞したといわれている。マムルーク軍は精鋭の騎兵が強力だが、統率の取れた戦術は苦手とされた。ボナパルトはそれに対抗するために長方形の戦陣を組んで内部に騎兵と輸送兵を置き、四隅に砲を据えて全方位射撃を可能とする画期的な戦法をとった。午後3時半、仕掛けてきたマムルーク騎兵を射撃と砲撃で撃退してムラードは潰走した。ナイル河に溺れる兵士も多数出て、東岸のイブラヒムはなす術もなかったという。ちなみに、日本の騎兵を育てあげ日露戦争で最強といわれたコサック騎兵と戦った秋山好古は、フランス留学時にナポレオンの戦術を徹底的に研究している。 ルジュンヌのサロン出品作品は、矩形の陣形のフランス軍と華やかな兵服の三日月刀を振りかざすマムルーク騎兵の戦いをパノラマ的な景観の中に精密に描写し、戦闘の記録を残そうとする画家の意識があらわれる。遠方にピラミッドがそびえ、椰子やバナナの木など異国の風物が画面を彩る。一方、遠征に同行したアントワーヌ=ジャン・グロ(Antoine-Jean Gros, 1771-1835)の《ピラミッドの戦い》では、グロは前景に人物を集中させ、その中心に有名な演説をする白馬の将軍を表す。兵士を鼓舞する愛国的英雄像の造型にグロが関心を集中したことは明らかである。 ところで1800年7月16日、第一統領ボナパルトは、自らの6つの戦闘を6人の画家に描かせるよう命じた。ピラミッドの戦いは、フランソワ=アンドレ・ヴァンサン(François-André Vincent、1746-1816)が描くことになった。ジャン=ピエール・キュザンが詳細な記述を残しており、シャルル・ル・ブランの「アレクサンドロス大王」連作に匹敵する絵画の創出を目指した画家の野心を明らかにしている。全体図や部分のデッサンを数多く残し、没後の財産目録にはマムルーク兵の衣装や武具が見えることから、正確な描写を目指したヴァンサンの意気込みがうかがえる。だが健康や年齢のため、さらに妻の死が重なってエスキースを残したまま、かれは制作をフィリップ=オーギュスト・エネカン(Philippe-Auguste Hennequin、1762-1833)に譲った。ヴァンサンとエネカンの完成作はヴェルサイユ宮殿美術館が所蔵する。ヴァンサンは手前にナイル河をおき、フランス兵とマムルーク兵が激しい戦闘を繰り広げるさまを鮮やかな色彩で表現した。 さて、本作品である。椰子の木が点在する荒涼とした戦場、遠方のピラミッドなど、場面がピラミッドの戦いであるのはまちがいない。白馬に跨りピラミッドを指さす前景の人物は、有名な演説をするボナパルトだろう。だがこのパノラマ的画面構成の作品を、ルジュンヌの手に帰すことはできまい。巨大な岩くれと遺物と植物の前景から遠景に連なる景観、あいまいな矩形の戦陣、マムルーク兵の不在、これらは戦場の正確な描写を役務と心得た画家のものとは思えない。午後3時過ぎに始まった戦いと日没は矛盾し、何より空気遠近法を習得した画家とは思えない空間の表現である。ヴェルサイユの作品と比べると、その違いは歴然としており、エスキースとも認めがたい。 ところで、ロンドンの美術市場の競売目録(Bonhams, 2021年10月27日)に、イポリット・ベランジェの《ピラミッドの戦いで演説をするナポレオン・ボナパルト》(lot.34)が掲載されており、描かれた場面は本作と酷似する。画面下中央には「h Bellange 1823」の署名と年記がある。ベランジェはグロの弟子のひとりで、ナポレオンの戦役を題材にした絵画や500点のリトグラフを残し大きな成功を収めた。ロンドンのウォレス・コレクションはかれの作品を所蔵する(https://wallacelive.wallacecollection.org/eMP/eMuseumPlus)。 本作の作者をベランジェと断定するには来歴をはじめいっそうの調査が必要だが、ナポレオンの人気を背景に制作された多くの作品のひとつとは考えられよう。

ARTIST作家解説

イポリット・ベランジュ(?)

Hippolyte Bellangé (?)1800-1866

同じ作家の作品一覧

INFORMATION作品情報

EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。