国家一級文物

中国国家一級文物を含む約200点の

華麗な宮廷文物で「地上の天宮」を再現

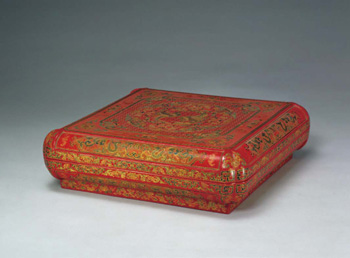

《填漆描金双喜方盒》/漆の箱

清・乾隆年間 [出品No.18]

箱の表面には填漆鎗金(彫刻したところに漆を埋め込み研ぎ出し、表面に文様を毛彫りし金箔や金泥彩を埋め込む漆芸)技法で双蝶文や双鳳捧寿文(寿字文に2羽の鳳凰がデザインされる)などの吉祥文が飾られている。

丁雲鵬《馮媛当熊図》巻/馮媛が熊から皇帝を護る場面

明・万暦11年(1583) [出品No.125B] [B会場のみ出品]

丁雲鵬(1547−1628以降)は、明の代表的な画家の一人。ある時、漢の元帝は侍従たちを従え、後宮で闘獣を見ていたが、突然熊が囲みから逃げ出し、上殿に突進した。その時、馮媛一人が熊の前に立ち、元帝を護った。この故事は危機に臨んで怖れず身を顧みない精神をもつ女性を讃える話として有名。

《松花江石海水龍文長方硯》/神獣をあしらった松花江石製の御用硯

清・康熙年間 [出品No.33]

この硯は長方形で、硯の表面はなめらかである。上部の硯池には、夔龍文(夔龍は龍に似た1本足の神獣)を浮き彫りし、硯池の底に真珠貝を象嵌し、工夫をこらしている。つややかで潤いがある松花江石は美石として名高く、康熙帝の時代に用いられ始め、宮廷の重要な御用硯、賞賜硯となった。

《朱漆描金勾蓮開光龍鳳手炉》/龍に鳳凰文の朱漆塗り手焙り

清・乾隆年間 [出品No.47]

伝統的な龍鳳文と朱漆を用いて吉祥を表し、宮廷の雰囲気を色濃く伝えている。手焙りは、文人の冬の必需品で、机上に置いて手を暖め、書写や作画の時の助けとしたもの。しかしこの漆器製の手焙りは、実際に使った形跡がないため、当初から実用品ではなく観賞や装飾用に製作されたものであろう。

仇珠《女楽図》軸/貴族女性たちの奏楽図

明 [出品No.55A] [A会場のみ出品]

仇珠は、明代の著名な画家仇英の娘である。聡明で、常に父の描く傍で絵画の道に精通したといわれ、非凡な筆づかいで讃えられた。本作は細密な描写と着彩で、貴族の子女が楽器をとり、3人の宮女が立ち、演奏を楽しむ場面を生き生きと巧みに描いた。宮廷の女性たちの高雅な生活の様子が見てとれる。

任熊《大梅詩意》冊/大梅の詩をもとに描かれた宮中女性がブランコをする情景

清 [出品No.63B] [B会場のみ出品]

任熊(1823−1857)は絵画の神髄を会得し、大梅(1805−1864)は詩で評価を得た。本作は大梅の詩を元に任熊が西洋の絵画技法を用いて宮中女性のブランコをこぐ情景を描いたもの。古来より中国では、ブランコは女性の遊びとして、敏捷さと健やかさを養うものであった。中央の緑色の長衣を着た女性は男装のいでたちで武芸にも秀でた宮廷女性の心意気を感じさせる。

《画琺瑯花卉執壺》/酒器

清・嘉慶年間 [出品No.151]

この酒器は皇帝専用の工房で作られたもので、底裏に「嘉慶年製」の銘がある。嘉慶初期の画琺瑯器(無線七宝)の代表作。国家一級文物に指定される名品である。

《画琺瑯開光山水花鳥蓋碗》/蓋付き碗

清・乾隆年間 [出品No.152]

円形の蓋付き碗。碗の底に「乾隆年製」の銘がある。彫金を施した美しい碗と、掐糸琺瑯(有線七宝)の技法を駆使した重厚な台座部分が相まって、清新さを際立たせている。国家一級文物に指定される名品である。

《画琺瑯開光瓜棱盒》/飾り枠のある瓜の形をした蓋付き小箱

清・乾隆年間 [出品No.154]

精緻で美しい6弁の瓜形の盒(蓋付き小箱)。蓋には金メッキの宝珠形の鈕がつく。蓋と本体は、鏨彫り金メッキの弦文(横線文)により上、中、下の3層に分けられ、上層は伝統的な水墨山水画、中間は西洋の母子像、下層には四季の折枝花卉が描かれた東西の文化が融合した作品。

《画琺瑯花卉杯》/雍正帝の誕生日を祝うために焼かれた杯

清・雍正年間 [出品No.155]

杯は、薄い青色と黄色の琺瑯釉(七宝釉)の地に勾蓮文(線による蓮の文様)と変体寿字文を飾る。杯の側面の4つの開光(飾り枠)内にそれぞれ蓮の花、梅花、花と蝶に竹、桃と蝙蝠と葫芦を描く。高台中央には「雍正年製」の銘がある。

《画琺瑯仙女採芝大盤》/女主人と侍女が描かれた七宝の皿

清・乾隆年間 [出品No.165]

盤(皿)の中央、右側に女主人が蒲団の上に座し、左側の侍女は採ったばかりの霊芝をかごから取り出して主人に見せている。口縁には、団蝠文と団螭文が描かれた黄色の地に折枝花卉文を飾る。口縁の外側は黄色の地に唐草文や纏枝花卉文を飾る。

《金胎琺瑯執壺》/黄金製の素地に七宝を施す把手付き酒器

清・乾隆年間 [出品No.167]

執壺は酒を入れる器。この壺のデザインは、明代の金製の執壺の様式を踏襲して開光(飾り枠)の中に中国の人物や情景を描いているが、西洋絵画の表現技法が混じり合い、東西文化が融合した作風である。七宝は造弁処(宮廷の工房)で焼成に成功し、乾隆期に広く流行した。

《画琺瑯花卉執壺》/酒器

清・嘉慶年間 [出品No.168]

この酒器は皇帝専用の工房で作られたもので、底裏に「嘉慶年製」の銘がある。嘉慶初期の画が琺瑯器(無線七宝)の代表作。国家一級文物に指定される名品である。

《金胎画琺瑯卉杯盤花》/黄金製の素地に七宝で草花が描かれた杯と皿

清・乾隆年間 [出品No.170]

金胎(黄金製の素地)でできた杯と皿。杯と皿の底部には「乾隆年製」の楷書款を焼きつける。乾隆期は、画琺瑯(無線七宝)の製作の最盛期であり、数量の多さはもちろん、器形や装飾も豊かで多彩である。乾隆期のものが多い故宮の所蔵品では、銅胎が主であり、本作のような金胎の作例は非常に少ない。

顧銘《允禧訓経図》軸/皇族の生活の様子が描かれた絵

清 [出品No.181B] [B会場のみ出品]

顧銘は肖像画に優れた宮廷画家。本作は允禧が子に経書を教えている情景を生き生きと描く。允禧(?−1758)は、康熙帝の第21皇子であり、礼儀をもって人と交わり、書画にも長じていた。

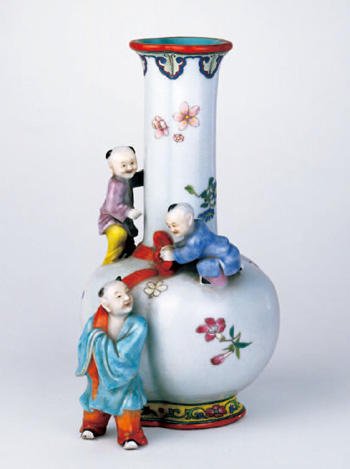

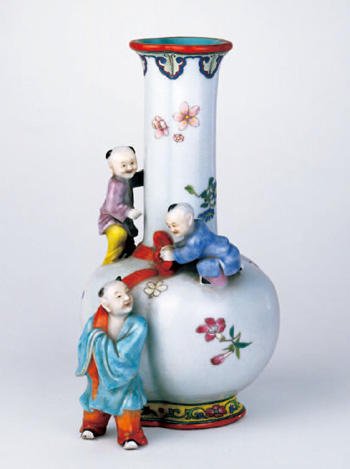

《粉彩花卉凸三嬰戯瓶》/3人の唐子が遊ぶ瓶

清・乾隆年間 [出品No.204]

瓶は花弁式の口に、長い首、丸い胴、円形の高台をもつ。瓶の首に捲かれた赤いリボンで遊ぶ3人の子どもが、粉彩で彩られた彫刻技法(堆塑)で作られている。底裏の高台内には青花による「大清乾隆年製」の篆書款がある。吉祥を寓意する名品。

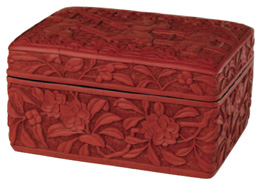

《百子彫漆円盒》/子どもたちが遊ぶ「百子図」を彫刻した蓋付き小箱

清・乾隆年間 [出品No.206]

盒(蓋付き小箱)は円形で、天面と底面が平ら、蓋と本体の器とは合わせ蓋の作りになっている。全体は朱漆を施し、蓋の表、側面、底のそれぞれに、子どもたちが庭院で遊ぶ「百子図」の情景を彫りだしている。子どもたちはめいめいラッパを吹いたり、太鼓を打ったり、踊ったり、戟ほこを持ったりしている。

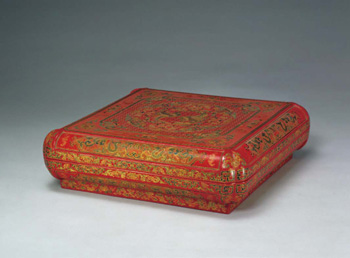

《嬰戯彫漆方盒》/3人の子どもが遊ぶ蓋付き小箱

明・宣徳年間 [出品No.207]

盒(蓋付き小箱)は、全体に朱漆を施す。蓋の表面に3人の子どもが庭の中の欄干のそばで遊んでいる情景、蓋の側面と盒には花卉文を彫り、いずれも亀甲文を地にする。こうした嬰戯図には祈福求子(福を祈り子宝を求める)の吉祥の寓意が込められている。

《女孝経図》巻/女性の立ち振る舞いを描写した南宋絵画の名作

南宋 [出品No.22]

『女孝経』全18章の前半9章の内容を図解形式で表している。人物の姿は荘重で淑やか、物腰は作法にのっとり、母儀、賢明、仁智など封建女性が守るべき立ち振る舞いを生き生きと描写している。各段の図の後に墨書による「女孝経」の原文が対応している。宋代美人画の傑作である。詳細はこちら

※作品保存上の理由により、各会場毎に場面を変えて展示する予定です。