◆日本画

|

| |

|

竹内栖鳳«獅子»

明治34-35年(1901-02)頃

紙本金地着色 六曲一双屏風

(全会期展示)

|

栖鳳が渡欧から帰国後に発表した作品。実際にロンドンの動物園で見て描いたライオンのスケッチをもとに制作している。いままでの日本画に描かれた獅子は、「牡丹に唐獅子」が一般的だが、ここでは現実のライオンが実に克明に描かれている。当時、写実的過ぎてあまり日本画らしくないとの評をうけたが、「金獅子」と呼ばれ世間の注目を集めた。

|

【雪月花】

|

| 昭和27年、東京・京橋の画廊・兼素洞において、近代日本画の三巨匠である横山大観、川端龍子、川合玉堂が、それぞれ「雪」「月」「花」をテーマに制作し、「雪月花展」を開催した。この第1回展では、“雪”を玉堂、“月”を龍子、“花”を大観が担当している。本展ではこの第1回「雪月花展」の出品作品を一堂に紹介する。 |

| |

| |

|

川合玉堂«朝雪»(雪月花・雪)

昭和27年(1952)

絹本着色 軸装

(全会期展示)

|

戦時中の71歳で奥多摩に疎開した玉堂は、以来ひたすら身近な自然や風景の情感を写し取ることに意を注いだ。この時期「吹雪」「山村風雪」などの雪を題材にした冬の情景も多く描いている。本作では雪掻きに精を出す親子の姿と水車小屋を中心に、新雪が積もった静かな山村の清々しい雪の朝を情趣たっぷりに表現している。日本人の郷愁が画面全体から深く感じられる玉堂晩年の名品の一つ。

|

|

川端龍子«池心»(雪月花・月)

昭和27年(1952)

絹本着色 軸装

(全会期展示)

|

澄んだ池水の下をゆったり泳ぐ一尾の真鯉と、その上にぽっかりと水面に映った満月を描き、奇抜な場面を構成してみせている。墨調豊かに繊細で正確な写生によって捉えた鯉の描写と、月を浮かべてさざ波立つ池の水紋の曲線が小気味よく配置され洒脱な気分を醸している。

|

|

横山大観«夜桜»(雪月花・花)

昭和27年(1952)

絹本着色 軸装

(全会期展示)

|

京都の祇園にある丸山公園の有名なしだれ桜を描いたもので、かがり火のほのかな光に映し出された桜花の神秘的な光景を題材としている。かつて大観は、昭和5年ローマでの日本美術展に六曲一双屏風の大作「夜桜」を出品しているが、本作はそうした豪壮な感覚とは趣を異にし、静かな詩情性あふれる作品に仕上げている。

|

|

上村松園«美人観書»

昭和16年(1941)頃

絹本着色 軸装

(前期展示のみ)

|

膝の上に書物を置き、読みふける女性の何気ないしぐさを、しなやかな描線で描いている。口許にあてた袖が、女性のほのかな恥じらいを表し、清らかな気品を感じさせる。画面の細部にいたるまで、気配りを行き渡らせて綿密に描き、松園の特徴である清楚さの中に、凛とした美しさが画面全体を包んでいる。松園の代表作の一つ。

|

◆日本洋画

|

| |

|

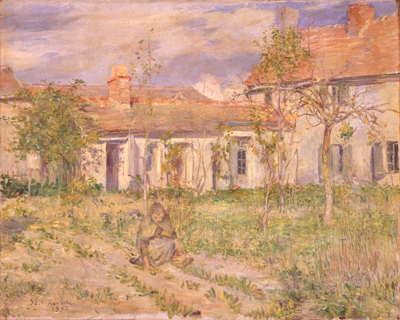

黒田清輝«草つむ女»

明治25年(1892)

油彩

(全会期展示)

|

|

|

向井潤吉«春耕»

1968年

油彩

(全会期展示)

|

|

◆浮世絵

|

| |

|

葛飾北斎«凱風快晴»

天保2年(1831)

大判 錦絵

(前期展示のみ)

|

凱風とは南風のこと。大胆にも画面いっぱいに大きくとらえられた富士が、青空を背景にまっ赤に染め上げられている。通称「赤富士」とも呼ばれる世界的な名画の一枚である本作は、夏から秋にかけての晴れた早朝に見られる、山全体を赤く染めて輝く富士を捉えている。

|

|

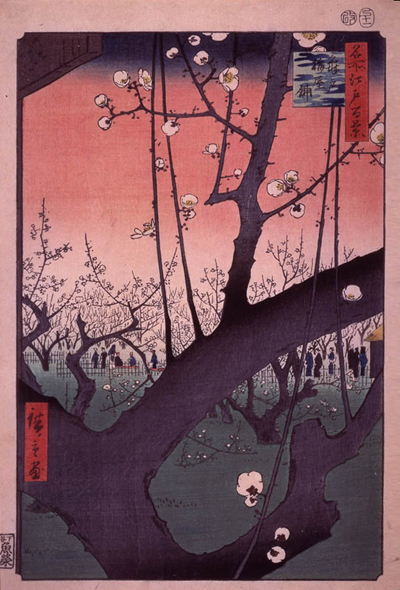

歌川広重«亀戸梅屋敷»

安政3年(1856)

大判 錦絵

(後期展示のみ)

|

名所江戸百景は広重晩年の名作。亀戸梅屋舗にある梅の古木は臥龍梅といわれ、江戸第一の名木とされて文人墨客が集い合う名所であった。広重はこの臥龍梅を手前に大きく近づけ、大胆な遠近法による構図で描き出している。この作品はゴッホが模写をしていることで有名である。

|

◆書跡

|

| |

|

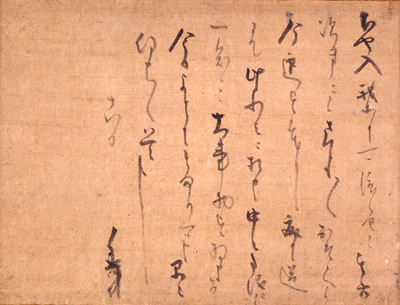

千利休«消息»

桃山時代

紙本墨書 軸装 26.0×34.0cm

(前期展示のみ)

|

「ちや入我等申可渡之由候、其方

次第に候さてもさてもおそく候

今迎を進候処に道

にて此ふみに相申候中々事儀に候

一笑一笑大事物を持申候間

今日淀に泊まり可申候早々

待申候申候 恐々 かしく

十八日」

|

◆陶磁器

|

| |

|

定窯«白磁蓮華文深鉢»

北宋時代(960-1127年)

(全会期展示)

|

定窯は北方白磁の名窯。唐・五代(8-10世紀)頃から白磁を焼き、北宋時代(960-1127)に全盛を迎えた。薄手の器体は胎土のきめと透明釉により硬質の肌合をなし、線彫りの切れのよい蓮華文と和して高い気品を醸している。宋代白磁の超一級品である。

|

◆漆工

|

| |

|

五十嵐派«鹿秋草蒔絵硯箱»(重要美術品)

室町時代

(全会期展示)

|

被せ蓋造りの蓋表には菊や萩、桔梗が咲き乱れる秋の野に四頭の鹿が戯れている。筆架や菊花型の水滴、硯を収めている。秋草の露や月を銀を用いて配した文様から室町時代の東山文化をしのばせる硯箱として知られる。

|