国立ロシア美術館は、1898年、ニコライ2世のとき、サンクトペテルブルクのミハイロフスキー宮殿にロシア初の国立美術館として誕生しました。現在は約40万点のロシア美術の一大コレクションを誇り、10世紀から現代までのロシア美術史を網羅した世界最大のロシア美術の殿堂です。

本展では、同館のコレクションから約100点の絵画、彫刻、工芸を厳選し、18世紀後半から20世紀初めまでのロシア美術史を日本で初めて紹介します。ロシア美術は、当時ヨーロッパに流行したロココからロマン主義といった美術潮流をとり入れながらも、独自の発展を続けてきました。ロシア独特の雄大な自然をテーマにする一方、神話や英雄の理想主義絵画ばかりではなく、庶民を描いたリアリズム絵画も発展していきました。

19世紀後半、ロシアは変革の時代を迎えます。クラムスコイ、レーピン、スリコフらは民衆や農民の現実の生活、ロシアの歴史、人間の精神性、壮大なロシアの自然をありのままに描きました。彼らは厳格な美術アカデミーの保守性に反抗して「移動派」を結成し、各地で展覧会を開いたのです。彼らの目的は多くの人々に作品を鑑賞する機会を与えることでした。これにより貴族ら上流階級のものだった美術がはじめて一般大衆のものとなっていったのです。

本展はロシアが誇る、「金の時代」といわれる18世紀後半から20世紀はじめまでのロシア美術を日本で初めて、本格的かつ体系的に紹介します。ぜひご覧ください。

主な出品作家

Artists

© The State Russian Museum 2007-2008

国立ロシア美術館に所蔵される傑作を生み出した、18世紀後半から20世紀初頭までのロシア近代絵画の巨匠たち。彼等の軌跡とその作風を、代表作品とともにご紹介します。

1852~56年美術アカデミーにで学び、1862~65年ヨーロッパ各都市に留学。1865年にアカデミー会員、73年には同教授となります。移動美術展協会の創立メンバー。

「風景画の最も重要なことは、自然をたゆみなく学ぶこと」というシーシキンは、科学的で厳密な手法で風景を客観的に描写し、ロシアの自然の雄大さや美しさを謳いあげました。クラムスコイは、彼を「ロシア風景画発展の道標であり、教典」と評しています。

|

『針葉樹林』

1895年油彩・カンヴァス

|

|

シーシキンは、ロシアの広大な針葉樹林をモチーフとして好んで描いています。背の高い針葉樹林に差し込む木洩れ日、木々の映り込んだ水面、手前には柔らかそうな苔をまとった倒木が細密に描かれたこの作品は、夏の森の中の木々の香りや、ひんやりした空気さえ感じさせます。

|

『冬』1890年 油彩・カンヴァス

|

画家であり、美術評論家。1863年ペテルブルクの美術アカデミーで学校側が与えた歴史画のテーマを拒否し退学したという「14人の反乱」の中心的人物で、その後1870年には移動美術展協会を結成し、その思想的指導者でもありました。クラムスコイの描く肖像画は、モデルの表情をリアルに描き出す力もさることながら、対象の内面までをも鋭く描き出しており、その深い分析は小説におけるトルストイやドストエフスキーの人物描写に匹敵するといわれています。クラムスコイは先のシーシキンと同様、科学者のまなざしで対象を見つめました。

|

『ソフィア・クラムスカヤの肖像』

1882年 油彩・カンヴァス

|

クラムスコイがもっとも多く手がけたのは娘のソフィア・クラムスカヤ(1866-1933)の肖像です。

赤ん坊の頃から性格や容貌の変化を捉え、娘の成長を追うような形で絵を描いていました。この肖像画は16歳となった娘の、青春の魅力で輝いている姿を描いたものです。

|

|

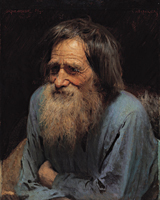

『ミーナ・モイセーエフ』

1882年油彩・カンヴァス

|

|

クラムスコイの代表作とされる作品。過酷な生活を偲ばせるたくさんの深い皺が刻み込まれた農民の表情は、人間味に満ち溢れ、前かがみの姿勢でいることで私たちに優しく語りかけるかのようです。

|

|